在台灣的時候,我一直很清楚自己最擅長的是什麼。

不是某一項單一的專業技能,而是「溝通與整合」能力。

我習慣站在不同立場之間,理解語言背後的權力結構,知道什麼時候該說話、什麼時候該停下來。見人說人話,見鬼說鬼話,這是一種在複雜系統中讓事情繼續往前走的能力。

我曾在建築學會擔任特助,也曾協助建築獎的策展工作,在學校擔任執行秘書,也曾於公部門協助高層處理事務。那些角色的共同點,不是頭銜,而是需要在模糊與壓力之中,把事情整理清楚,讓不同的人願意合作。

後來,我離開了台灣。

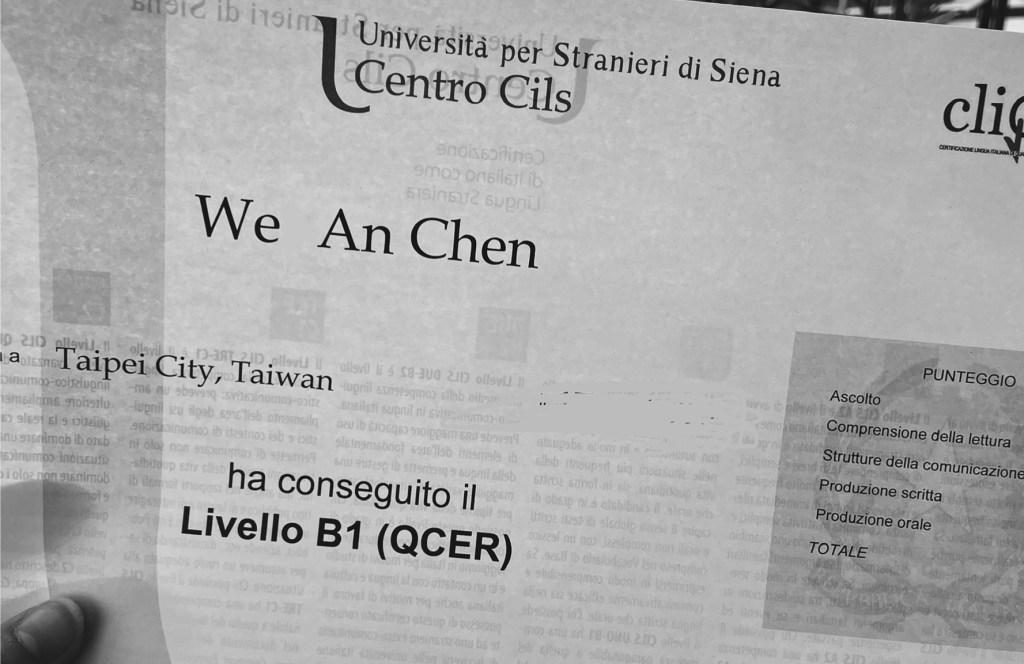

那時的我,有一份穩定、也有成就感的工作,人生的軌道大致清楚。我選擇來義大利進修,並不是因為對原本的生活不滿,而是想看看:如果把自己放進另一個國家、另一套制度裡,人生會不會出現不同的可能。我一直把這個抉擇視為一次理性的嘗試,而不是逃離。

然而,我沒有預料到的是,來到義大利之後,我會失去我最熟悉、也最倚賴的能力。

不是我突然失去了判斷力,而是語言改變了一切的運作方式。

我的義大利文不足以支撐複雜溝通。可以生活、可以聊天,但遠遠不夠好到讓我「成為我自己」。

我沒辦法像以前那樣,在會議中即時捕捉話語背後的暗示;無法在立場模糊的狀況裡迅速整理方向;也無法單靠語言建立信任。那些在台灣累積多年的經驗,在這裡幾乎派不上用場。

而且,最讓人挫敗的不是「我做不到」,而是「我知道我本來做得到」。

於是我變得安靜。

不是因為我沒有想法,而是因為把一個複雜的想法,翻成不熟練的義大利文,需要耗掉太多力氣。久而久之,我選擇少說,選擇退後,也選擇不再站在那些我曾經熟悉的位置上。

語言變得困難的同時,現實卻沒有暫停。

我在義大利戀愛,甚至即將結婚。

我必須完成碩士論文、準備答辯。

我要規劃職涯,卻發現自己卡在「不是學生、也還不是本地勞動者」的縫隙裡。

更現實的是,我開始意識到一些以前在台灣不需要面對的問題。

例如退休。

曾在台灣工作了幾年,繳了勞保、勞退。那些錢沒有消失,但它們突然變得很遙遠。未來能不能領、什麼時候領、還有沒有意義,都變成需要重新理解的事情。

而在義大利,退休完全要從零算起。二十年工作的最低門檻、年資、繳費比例…每一個數字都在提醒我:你現在做的每一個選擇,都是不可逆的。

這不是後悔。

但它是一種很深沈、很喧囂的焦慮。

我發現自己同時站在很多交界點上:

家鄉與移民、學生與工作者、穩定與未知、單身與婚姻。

每一條路都不是絕對的錯誤選項,卻也沒有清楚的答案。

有一段時間,我甚至會懷疑:

我是不是把人生弄得太複雜了?

如果我沒有離開台灣,事情會不會簡單很多?

但我心裡其實很清楚,我並不是後悔來到義大利。

我只是沒有預料到,轉換一個國家,會連帶失去那麼多「本來以為不會失去的東西」。

尤其是,那個「能夠順利溝通、被即時理解的自己」。

我現在寫下這些,並不是因為我已經想通了什麼。

事實上,我仍然在嘗試、在摸索,也還沒有答案。

我不知道接下來的職涯會如何展開,也不知道義大利能不能真的成為我長久生活的地方。我甚至不知道,我什麼時候才能重新用語言,站回我習慣的位置。

但我知道幾件事。

我沒有浪漫化移民。也沒有把留學或異地生活包裝成神話。

我只是誠實地記錄:跨國生活,並不只是文化衝擊,更是重新摸索自我定位。